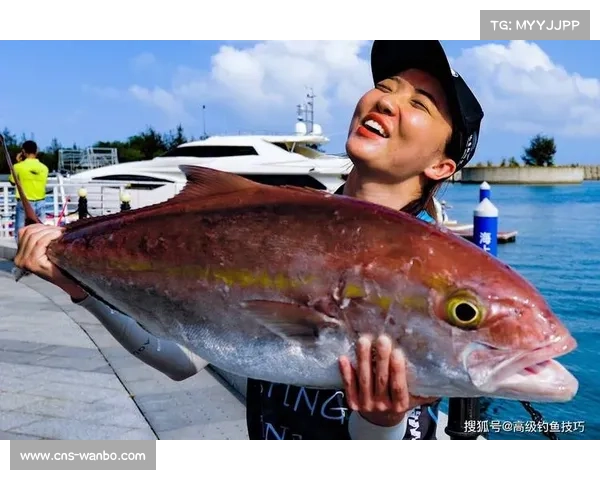

近日,岱山渔民王建军在衢山岛附近海域海钓时,意外捕捉到了一个令人惊叹的现象 —— 不同种类的鱼类竟会发出截然不同的声音。这位有着 20 年海钓经验的老渔民在收线时,偶然通过水下拾音器录下了一系列奇特声响:石斑鱼的 “咕噜” 声低沉如闷雷,小黄鱼的 “咯咯” 声清脆似竹板,而黑鲷鱼则发出类似金属摩擦的 “滋滋” 声。这些发现不仅颠覆了传统认知,更与岱山流传百年的渔谚 “石首鸣,渔汛至” 形成了奇妙呼应。

一、水下 “声景”:被忽视的鱼类通讯密码

在岱山海洋生物研究所的实验室里,科研人员通过频谱分析发现,王建军录制的鱼类声音包含复杂的频率组合。例如,石首鱼科鱼类(如大黄鱼)通过鼓肌带动鳔壁振动发声,其 “咕咕” 声主频集中在 200-500 赫兹,与历史记载的 “如雷贯耳” 相吻合。而黑鲷鱼的摩擦声则由咽喉齿相互碰撞产生,高频段可达 2000 赫兹,这种声音在求偶时尤为明显。

“这就像人类的方言,不同鱼种用声音传递着领地、求偶、警戒等信息。” 研究所高级工程师李卫国介绍,石首鱼在繁殖季会集群发出声浪,形成独特的 “声学产卵场”,而渔民正是通过这种声音判断鱼群位置。上世纪 60 年代,岱山渔民金信定仅凭听觉就能精准定位大黄鱼群,甚至能分辨鱼群密度,其传奇技艺背后正是对鱼类声学特性的深刻掌握。

二、百年渔谚的科学解码:从 “伏船听声” 到智能监测

万博体育在岱山长涂岛的渔业博物馆里,至今保存着一套特殊的 “敲罟” 渔具 —— 长竹竿与木质响板。老渔民钱志芳回忆,过去渔船会通过敲击竹竿制造声波,使大黄鱼耳石共振致晕,一网可捕获数万斤。这种传统渔法虽因过度捕捞被禁,却揭示了鱼类声学行为的早期应用。

如今,科技的进步让鱼类声学研究进入新纪元。舟山蓝科海洋生物研究所开发的 “水下声呐监测系统”,通过机器学习分析鱼类声音特征,不仅能实时追踪鱼群迁徙路径,还能识别鱼类健康状态。2024 年,该系统在岱衢洋监测到大黄鱼种群声学信号强度提升 30%,直接推动了当地增殖放流规模的扩大。

三、生态启示:从 “声音地图” 到海洋保护

王建军的发现为海洋生态研究打开了新视角。“鱼类发声频率与水质、水温密切相关。” 浙江海洋大学教授张海洋指出,当水体富营养化时,石首鱼的叫声会变得急促且频率紊乱,这种变化可作为生态预警指标。目前,岱山已在主要渔场布设 12 个声学监测站,构建起覆盖 2000 平方公里的 “水下声景数据库”。

更深远的影响在于渔业管理模式的转变。传统 “一刀切” 的禁渔政策正被精准化的 “声学禁渔区” 取代 —— 在鱼类繁殖期,通过播放特定频率的声波,可引导鱼群避开捕捞区域。这种 “非接触式” 管理方法已在岱山试点,使大黄鱼幼鱼存活率提高 25%。

四、未来展望:从 “听鱼” 到 “懂鱼” 的跨越

在王建军的海钓视频中,一条体长超 1 米的野生大黄鱼发出的低频声波,通过拾音器转化为类似管风琴的鸣响。这种声音不仅是自然的馈赠,更是科学探索的钥匙。“我们正在研发鱼类声音翻译算法,未来或能通过 AI 解读鱼类‘语言’。” 李卫国团队的最新研究显示,石首鱼的不同叫声对应着 “我在这里”“危险靠近”“跟我来” 等语义。

从百年前的 “伏船听声” 到如今的智能监测,岱山渔民与科学家共同谱写着人与海洋的新对话。王建军的发现不仅印证了古老渔谚的智慧,更预示着一个基于声学的海洋保护新时代的到来 —— 当我们真正听懂鱼类的 “语言”,或许才能找到与海洋和谐共生的终极密码。